Das rhetorische Stilmittel des Euphemismus betrachtet am Beispiel der Meinungssteuerung in Richtung 15-Minuten-Städte /

Gestern waren mein Mann und ich im Auto unterwegs. Das Auto ist der einzige Raum, in dem wir noch Radio hören. Unser Sender der Wahl ist “Radio Nostalgie”, mit viel Musik aus den Achtziger- und Neunzigerjahren und wenig Moderation. Bei den Nachrichten schalten wir auf leise. Bekommen wir dennoch die eine oder andere Meldung mit, bestehen sie hier immerhin „nur aus guten” Nachrichten.

(Eine dieser Nachrichten von Radio Nostalgie bestand unlängst darin, dass eine Erhebung in Deutschland offenbar gezeigt hat, dass ganze 75 Prozent der Deutschen angeben, auf das Hören und Lesen von Nachrichten zu verzichten. Sie würden dort zu viel erfahren, das sie herunterzieht. Wenn man dieser Meldung Glauben schenken kann, sind wir offenbar nicht die einzigen.)

Während der gestrigen Fahrt also begann der Moderator erneut, eine dieser “guten” Nachrichten zu verbreiten: Eine Erhebung (schon wieder!) habe gezeigt, dass es sehr gut um die Infrastruktur in deutschen Städten bestellt sei. In 15 Minuten liessen sich Ärzte, Schulen und andere wichtige Punkte im Leben eines Menschen in den meisten urbanen Ballungszentren einfach erreichen. Dafür werde etwa das Verkehrsnetz mit Fahrradwegen ausgebaut, während gleichzeitig Parkplätze reduziert und durch Nutzflächen ersetzt würden.

Das ist doch hervorragend, oder?

Das überzeugend wirkende Konzept der “15-Minuten-Städte”

Wir schauten uns ungläubig an. Ohne den Begriff zu nennen, war es mehr als offensichtlich, dass die gute Nachricht im Zusammenhang mit den “15-Minuten-Städten” stand und kommunikativ den Boden dafür ebnen sollte.

Hast du von den geplanten “15-Minuten-Städten” und ihren angepriesenen Vorzügen schon gehört?

Die Idee geht offiziell auf den Pariser Urbanisten und Professor Carlos Moreno zurück, der das Konzept der 15-Minuten-Städte 2016 entwickelt haben soll und in seinem gleichnamigen Buch darlegt. Demnach sollen solche Städte das Ziel haben, die Lebensqualität der in ihnen wohnenden Menschen zu verbessern. In den dezentralisierten Städten sollen die Bürger sowohl ihre Wohnung als auch ihren Arbeitsplatz in einem kurzen Fussmarsch oder mit dem Fahrrad erreichen können. Auch Lebensmittel-, Gesundheits-, Bildungs- und Kultureinrichtungen wären innerhalb einer Viertelstunde ohne Auto erreichbar.

Bessere Infrastruktur für den Fall einer weiteren Pandemie …

Begründet wird die Idee mit zahlreichen Argumenten, gegen die kaum etwas einzuwenden ist. Sie werden unter anderem in diesem Artikel auf utopia.de beschrieben (als ehemalige PR-Texterin und -Beraterin erkenne ich hier deutlich die Handschrift einer PR-Agentur):

So könnten Menschen in dicht besiedelten Ballungsräumen einerseits Stress reduzieren, indem das Pendeln an den Arbeitsort zugunsten von Homeoffice und dem Arbeiten in “dezentralisierten Satellitenbüros” entfällt. Gleichzeitig würde durch weniger Verkehr und die Reduktion und Umfunktionierung von Parkplätzen in Nutzflächen die Luft- und Lärmverschmutzung vermindert.

Weiter habe sich “im Kontext der Corona-Pandemie” gezeigt, “wie bedeutsam eine lebendige Gestaltung von Nachbarschaften und eine gute Infrastruktur innerhalb dieser ist”. Sprich: Wird nochmal das ganze Land dicht gemacht, hätte man in unmittelbarer Umgebung alles, was man braucht.

Ungetrübtes Stadtglück oder Vorbereitung auf die Bewegungseinschränkung?

Und genau dort liegt gemäss Kritikern, die sich in den alternativen Medien zu Wort melden, der Hase begraben:

Sie postulieren, dass es sich bei den 15-Minuten-Städten um nichts anderes als Zonen handelt, die man im Fall eines “Notfalls” einfach abriegeln kann. Wenn alles in einer Viertelstunde erreichbar ist, braucht es auch keine Ausnahmen von einer einmal erlassenen Bewegungseinschränkung mehr.

Da das Konzept auch den Rückbau von Strassen und den Verzicht auf ein eigenes Auto vorsieht, wäre es dann gar nicht mehr möglich, weitere Strecken zu fahren. Die Folge? Ein deutlich begrenzter Aktionsradius der Menschen. Die Fahrt ins Nachbardorf? Fehlanzeige. Eine längere Reise? Zum Schutz des Klimas sowieso nicht mehr erlaubt.

Paris soll bei der Transformation hin zur 15-Minuten-Stadt offenbar eine Vorreiterrolle spielen – da, wo die Idee geboren wurde. Paris’ Bürgermeisterin Anne Hidalgo forderte dies bereits 2020 anlässlich ihrer Wiederwahl.

“Eingesperrt im grünen Ghetto”

Und wie reagieren die Bewohner solcher 15-Minuten-Städte auf ihr Glück?

Wolfgang Kaufmann beschreibt im einzigen auffindbaren kritischen Beitrag zu 15-Minuten-Städten in der “Preussischen Allgemeinen” das Beispiel von Oxford, wo das Konzept seit 2024 umgesetzt wird:

“Die altehrwürdige Universitätsstadt 90 Kilometer nordwestlich von London mit ihren 150.000 Einwohnern wird in insgesamt sechs Bereiche aufgeteilt, in denen die Bürger angeblich alle ihre Bedürfnisse zu Fuß oder per Fahrrad befriedigen können. Zwischen diesen Vierteln gibt es ‘Filter’, also von Kameras überwachte Übergänge, welche nur noch Taxis, Busse und ähnliche Fahrzeuge uneingeschränkt passieren dürfen. Sämtliche Oxforder, die über einen privaten Pkw verfügen, müssen dahingegen Anträge stellen, wenn sie in ein anderes Viertel fahren oder die Stadt über die Nachbarviertel verlassen wollen.

Die dann – möglicherweise – erteilte Genehmigung gilt allerdings nur für maximal 100 Tage im Jahr. Für jedes unerlaubte Überschreiten der Grenze des eigenen 15-Minuten-Ghettos per Kraftfahrzeug drohen Bußgelder. Damit kommen auf die Menschen in Oxford ab 2024 massive Bewegungseinschränkungen zu, welche dreist als Mittel hingestellt werden, um ‘das Verkehrsaufkommen und Staus zu reduzieren’ sowie ‘Radfahren und Gehen sicherer zu machen’.

Wie kaum verwundern kann, regt sich Widerstand gegen diese Zumutung. So kam es schon mehrfach zu Großdemonstrationen, auf die das für den Verkehr zuständige Mitglied der Exekutive freilich nur mit folgender Äußerung reagierte: Der Plan werde umgesetzt, ‘egal, ob es den Leuten gefällt oder nicht’.”

Kaufmann hat seinem Artikel sinnigerweise den Titel “Eingesperrt im grünen Ghetto” gegeben.

Nachhaltige Stadtentwicklung: Ein Ziel der Agenda 2030

Die Vermutung, dass hinter dem Konzept der 15-Minuten-Städte eine grössere Agenda steckt, wird genährt durch die Tatsache, dass “nachhaltige Städte und Gemeinden” eines der 17 Ziele oder “SDGs” (Sustainable Development Goals) der berüchtigten Agenda 2030 der Vereinten Nationen ist.

Auf der Seite des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) steht zu “SDG 11” geschrieben:

“Das BMZ fördert eine nachhaltige Stadtentwicklung derzeit mit mehr als 22 Milliarden Euro (finanzielle und technische Zusammenarbeit). Damit wird ein Beitrag zu lebenswerten Städten geleistet, die das Klima schützen, resilient und nachhaltig sind. (…)

Zentral hierfür ist, dass der Stadtverkehr emissionsarm, sicher und für alle zugänglich gestaltet wird. Über die Transformative Urban Mobility Initiative leistet das BMZ seit 2016 einen wesentlichen Beitrag hierzu. Bisher wurden 2,8 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, sodass heute 26,5 Millionen Menschen täglich verbesserte Verkehrssysteme nutzen können.”

Alles wird besser: Die Städte, der Verkehr, das Klima. Geld ist offenbar genug vorhanden. Eine breit angelegte Medienkampagne, um die Menschen für die geplanten Entwicklungen zu begeistern, liegt da allemal drin.

Zurück zur Sprache und zum Gebrauch von Euphemismen

Zum Konzept von 15-Minuten-Städten stehen also sehr unterschiedliche Ansichten im Raum. Worum geht es wirklich?

- “Klimaschutz” oder “Zwang auf den Verzicht deines Autos und Abbau von Parkplätzen”?

- “Inklusive, resiliente und nachhaltige Städte” oder “Grüne Ghettos”?

- “Emissionsarmes, sicheres Lebensumfeld” oder “Einschränkung deines Lebensraums auf eine Zone, die du innerhalb von 15 Minuten mit dem Fahrrad erreichst”?

Anders gefragt: Haben wir es bei der Kommunikation rund um die viel gepriesenen 15-Minuten-Städte mit einem Euphemismus zu tun?

Zur Erinnerung:

Ein Euphemismus ist ein ‘beschönigender, verhüllender sprachlicher Ausdruck’. Gemäss Digitalem Wörterbuch der Deutschen Sprache DWDS geht der Begriff auf das griechische euphēmismós für ‘Bezeichnung einer unangenehmen, schlimmen Sache durch einen mildernden Ausdruck’ zurück. Dieses griechische Substantiv ist abgeleitet von griechischen Verb euphēmízein (εὐφημίζειν), das so viel wie ‘ein gutes Wort für eine üble Sache gebrauchen’ bedeutet. Es setzt sich zusammen aus dem griechischen Vorsilbe eu- (εὐ-) für ‘gut-, wohl-’ und phḗmē (φήμη) ‘Ausspruch, Kunde, Gerücht’ bzw. dem griechischen Verb phánai (φάναι) für ‘kundmachen, sagen, erklären, behaupten’.

Lug und Täuschung als (kommunikatives) Mittel der Wahl

Ich kann diese Frage nur aus meiner ureigenen persönlichen Sicht beantworten:

Mein Weltbild wurde in den letzten fünf Jahren radikal auf den Kopf gestellt. Ich habe in dieser Zeit für mich erkannt, dass jene, die unsere Welt bislang gelenkt haben, nicht so arglos und wohlwollend sind, wie ich immer dachte. Das Gegenteil ist der Fall.

Ich habe auch erkannt, dass es dieser Gruppe – die unter allen Umständen am Ruder bleiben will – in erster Linie um Kontrolle und Steuerung geht. Und da sich ein im Innen und Aussen freier Mensch nicht lenken lässt, geht diese Steuerung immer mit einer Einschränkung und schliesslich einem Entzug von Freiheit einher. Am besten so, dass es die breite Masse gar nicht merkt – also für völlig normal hält, dieses und jenes nicht tun zu dürfen; zum vermeintlichen Schutz der Natur z.B. nicht mehr in die Natur fahren zu dürfen oder sich zum vermeintlichen Schutz von anderen einer Injektion zu unterziehen.

Lügen, Trug und Täuschung sind zur Aufrechterhaltung dieser Kontrolle das Mittel zum Zweck. Diese Lügen spielen mit Angst (”das Virus bringt uns alle um”), mit Schuld (”deinetwegen geht der Planet zugrunde”) und mit Druck (”wenn du dich nicht impfen lässt, darfst du nicht mehr am öffentlichen Leben teilnehmen”).

Es gibt sie wirklich, die so genannte satanische Umkehr: Was uns über die Massenmedien für weiss verkauft wird, hat sehr oft ein schwarzes Ziel.

Die Wahrheit wird immer deutlicher erkennbar

Ich sehe allerdings auch, dass so viele andere die gleiche Entwicklung durchlebt haben wie ich. Dass immer mehr Menschen die Lügen entlarven, Täuschung und Wahrheit bereits im Ansatz unterscheiden können. Hast du die Agenda und ihre Wirkmechanismen einmal entdeckt, kann dich beides nicht mehr zum Narren halten.

Gleichzeitig – vielleicht ist es auch nur eine Folge des gesteigerten Bewusstseins – erscheinen die falschen Botschaften mittlerweile so hohl und absurd, dass sie quasi implodieren – in sich selbst zusammenfallen.

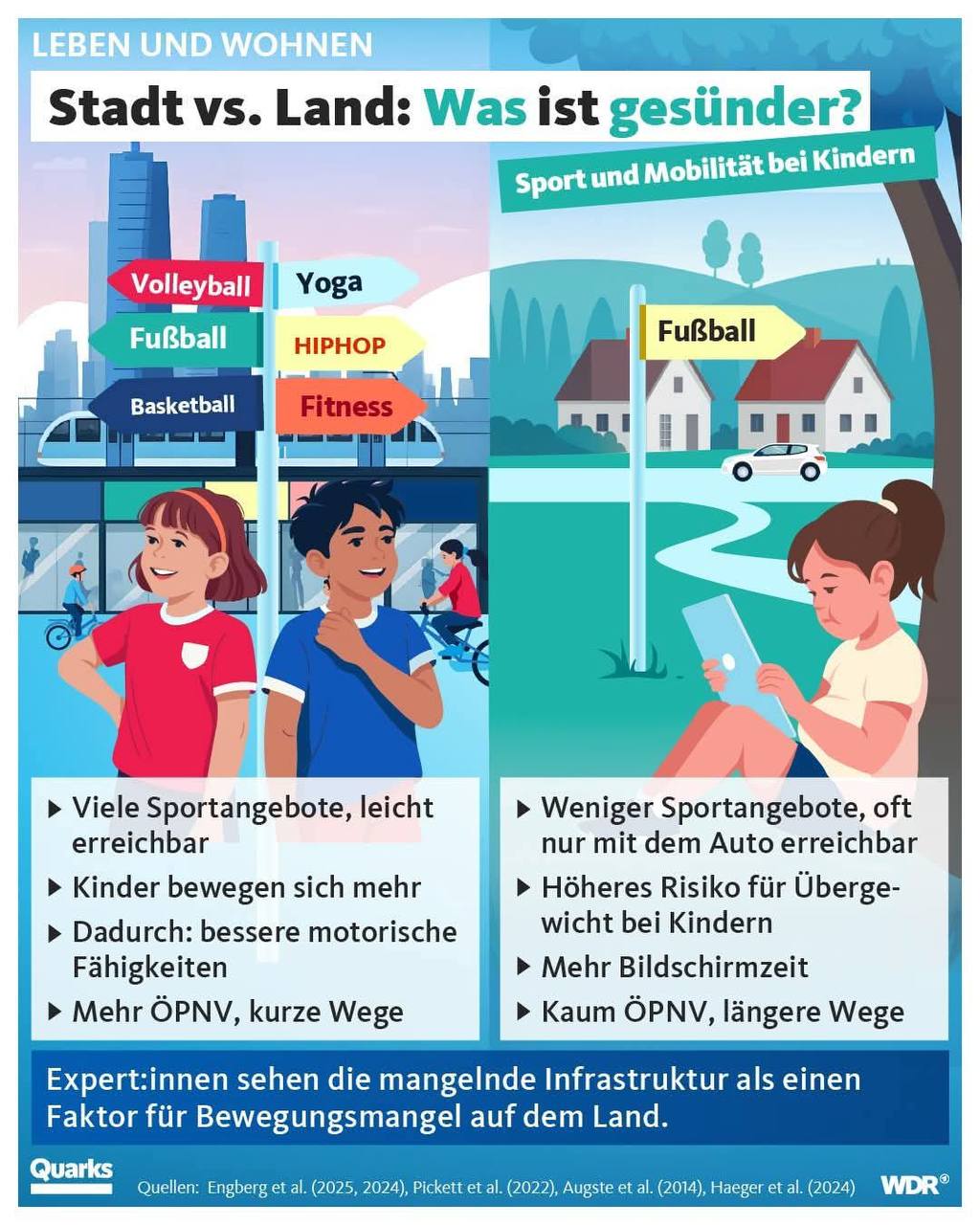

Grafiken wie diese entlarven den beinahe verzweifelt erscheinenden Versuch der „Meinungslenkung“. Sie führen bestenfalls zu einem amüsierten “Wie bitte?” – obwohl sie psychologisch geschickt dargestellt werden, hier etwa die Angst von Eltern triggern, ihre Kinder wären alleine, ausgeschlossen und würden noch mehr Zeit vor dem Bildschirm zubringen.

Und das auf dem Land? Weil das Sportangebot nicht so gross sein soll wie in der Stadt? Was ist mit den Wäldern, den Feldern, den Flüssen – ist diesen eine Turnhalle vorzuziehen? “You must be kidding me”, würden die Oxforder hierzu wohl sagen.

Der WDR als Absender und die obligaten “Expert:innen” bringen nur noch ein müdes Lächeln hervor.

Mit dem erwachenden Bewusstsein für Wahrheit und Lüge geht die Erinnerung an den freien Willen einher. Jeder Mensch hat ihn. Der freie Wille, oberstes Gebot im Universum, Betriebssoftware des Lebens auf diesem Planeten. Es ist an der Zeit, ihn bewusst zum Ausdruck zu bringen und NEIN zu sagen zu allem, was uns nicht gut tut.

15-Minuten-Städte gehören in meinen Augen dazu. “Im Kontext der Corona-Pandemie” bin ich zum Schluss gekommen, dass ich die Natur auf dem Land der Dauerüberwachung durch Kameras in der Stadt vorziehe. Auch dabei handelt es sich nur um meine ganz persönliche Sicht.

0 Kommentar(e)